省防灾减灾救灾工作委员会发布《2020年汛期全省自然灾害趋势分析报告》

近日,陕西省防灾减灾救灾工作委员会办公室组织省应急管理厅、省自然资源厅、省农业农村厅、省林业局和省气象局等部门和单位,对2020年汛期全省自然灾害风险趋势进行了会商研判,形成了《2020年汛期全省自然灾害趋势分析报告》。据会商结果,预计2020年汛期全省气候总体偏差,气温偏高,降水呈“北多南少”分布格局,阶段性、局地性自然灾害突出,旱涝灾害并重,防灾减灾形势严峻。

各地市、各部门要强化应急值守,加强对灾害性天气过程的监测预警预报,密切跟踪和监视各类自然灾害的发生、发展,提高灾害应对和处置能力,切实做好汛期防灾减灾救灾工作,保障人民群众生命和财产安全。

2020年汛期全省自然灾害趋势分析报告

一、2014-2019年汛期全省自然灾害情况分析

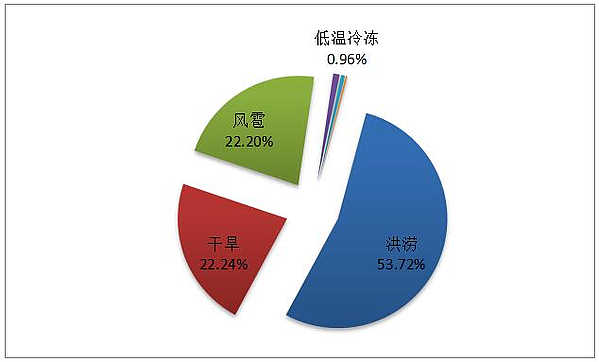

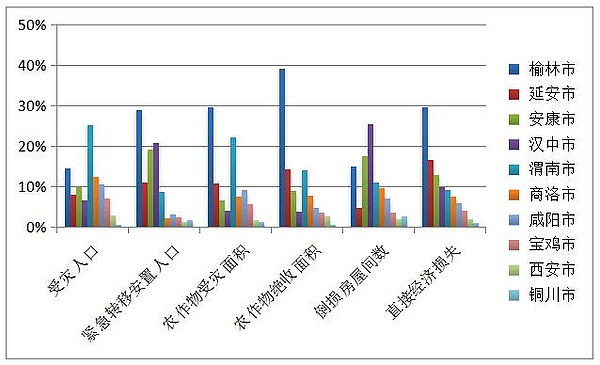

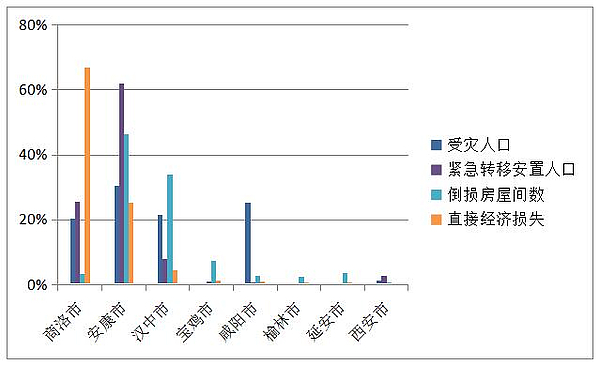

(一)各灾种综合情况分析。2014-2019年的5-10月份,全省共发生各类自然灾害255次,共造成全省3268.53万人受灾,因灾死亡和失踪264人,紧急转移安置59.94万人,农作物受灾面积390.63万公顷,直接经济损失4822982.18万元(表1)。从发生次数看,风雹和洪涝灾害最多,分别达108次和84次。从因灾损失看,洪涝、干旱及风雹灾害造成的直接经济损失最大,分别占比53.72%、22.24%和22.20%(图1);干旱造成的农作物绝收面积最大。从受灾区域看,榆林市、延安市、安康市和汉中市受灾最为严重(图2)。

表1 2014-2019年汛期全省自然灾害损失统计表

图1 2014-2019年全省各灾种直接经济损失占比图

图2 2014-2019年各市因灾损失占比图

(二)风雹灾害分析。2014-2019年汛期,全省共发生风雹灾害108次。其中,2015年(22次)是发生次数最多的年份,延安市和榆林市是发生次数最多的地区。

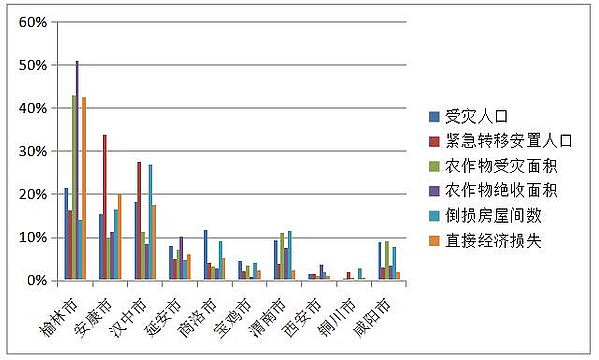

(三)洪涝灾害分析。2014-2019年汛期,全省共发生洪涝灾害84次。其中,2016年(18次)是发生次数最多的年份,安康市、西安市是发生次数最多的地区,榆林市、安康市、汉中市是因灾损失最严重的地区(图3)。

图3 2014-2019年各市洪涝灾害损失占比图

(四)地质灾害分析。2014-2019年汛期,全省共发生地质灾害36次,其中山体崩塌16次,滑坡19次,泥石流1次。其中,2017年(13次)是发生次数最多的年份,安康市、汉中市、榆林市是发生次数最多的地区,商洛市、安康市、汉中市是因灾损失最严重的地区(图4)。

图4 2014-2019年各市地质灾害损失占比图

二、2020年汛期自然灾害趋势分析

(一)汛期全省气候总体偏差,阶段性、局地性气象灾害突出。

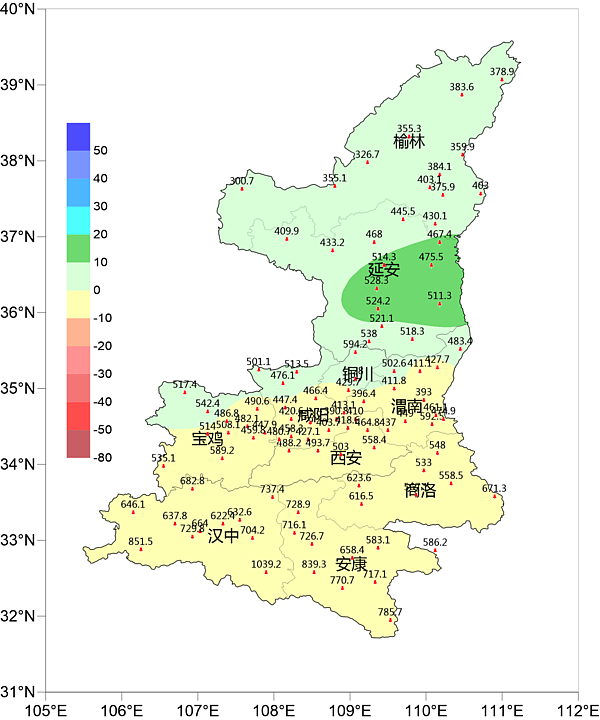

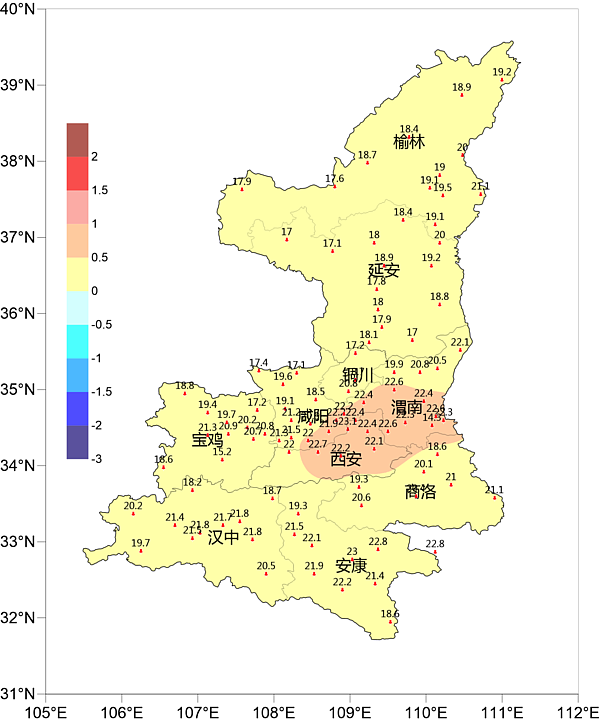

预计2020年5-10月我省气温偏高,降水呈“北多南少”分布格局,旱涝灾害并重。预计总降水量:陕北北部300~400毫米,陕北南部、渭北400~540毫米,关中南部500~600毫米,陕南东部550~680毫米,陕南西部600~850毫米。与常年同期比较,陕北、渭北偏多30~80毫米,关中南部、陕南大部偏少50~100毫米。与2019年同期比较,陕北、渭北基本持平,关中南部、陕南偏少30~200毫米(图5)。预计2020年5-10月平均气温:陕北、渭北17~20℃,关中南部、陕南20~23℃。与常年同期比较,全省大部地区气温偏高0~1℃(图6)。

图5 2020年5-10月全省降水距平百分率(色斑,单位:%)和降水量(数值,单位:毫米)预测图

图6 2020年5-10月全省平均气温距平(色斑,单位:℃)和气温(数值,单位:℃)预测图

(二)夏季(6-8月)极端暴雨洪涝、高温、干旱灾害可能性大。

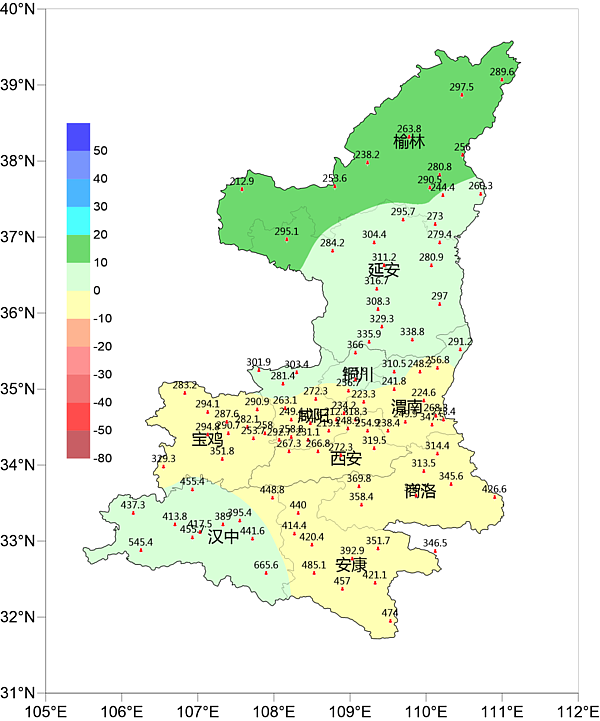

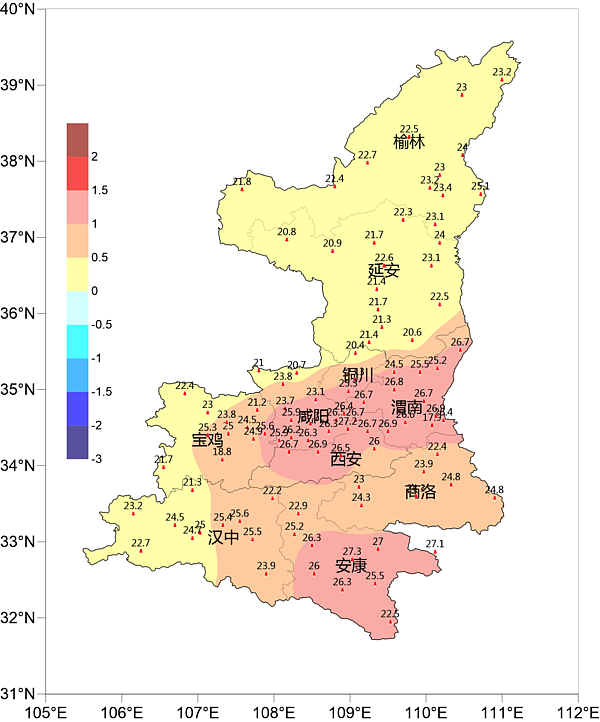

预计6-8月降水量:陕北200~300毫米,关中240~350毫米,陕南东部320~430毫米,陕南西部400~550毫米。与常年同期比较,陕北、陕南西部偏多20~50毫米,关中、陕南中、东部偏少20~60毫米(图7)。预计6-8月平均气温:陕北、关中西部21~24℃,关中东部24~27℃,陕南23~25℃。与常年同期比较,全省大部地区气温偏高0~1℃左右,关中东部、安康大部偏高1~1.5℃左右,发生极端暴雨洪涝、高温、干旱灾害可能性大(图8)。

图7 2020年6-8月全省降水距平百分率(色斑,单位:%)和降水量(数值,单位:毫米)预测图

图8 2020年6-8月全省平均气温距平(色斑,单位:℃)和气温(数值,单位:℃)预测图

(三)区域性、阶段性洪涝干旱灾害明显。

预计2020年汛期全省主要河流径流接近历年同期均值偏多,汉江、黄河偏多3~4成,渭河中下游、嘉陵江上游偏多1~2成,年最大流量与多年均值相比正常偏大,渭河偏大3~5成,汉江、嘉陵江偏大2~3成,黄河接近常年。主要江河发生超警戒洪水的可能性大,中小流域灾害性洪水可能多发,突发暴雨引发山洪、内涝灾害几率大,7月下旬至8月上旬有伏旱,防汛抗旱形势严峻。

(四)地质灾害风险增大。

进入汛期后,特别是主汛期(7-9月),由于降水量集中,崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害进入易发、多发期。陕北中东部及黄河沿线易发生黄土崩塌和滑坡,关中秦岭北麓易发生岩质崩塌和黄土滑坡,陕南大部分地区易发生堆积层及岩质滑坡、崩塌和泥石流。

(五)森林火险等级中等偏低。

夏、秋两季为全省非防火期,整体火险等级较低,近十年同期发生火灾平均不到1起。根据气候预测、现有森林资源状况和历史同期数据,预计2020年汛期森林火险等级中等偏低,2-3级居多,即林内可燃物可点燃、可蔓延、具有一定危险和林内可燃物较易点燃、较易蔓延、中度危险。

(六)农作物病虫害风险增大。

预计2020年汛期主要农作物重大病虫草鼠害呈偏重发生态势。小麦中后期病虫总体偏重发生,其中条锈病偏重发生;赤霉病中等发生,渭南局部偏重发生;白粉病中等发生,渭北塬区局部偏重发生;蚜虫穗期中等发生;吸浆虫偏轻发生;红蜘蛛偏轻发生。草地贪夜蛾发生程度进一步趋重,发生范围扩大;二代粘虫中等发生,陕南偏轻发生;玉米大斑病偏轻发生,陕北中等发生,部分地区偏重发生。马铃薯晚疫病中等发生,陕南中高山偏重发生。苹果树腐烂病中等发生,老果园、管理粗放果园偏重发生,早期落叶病中等发生,延安市偏重发生。

三、对策及建议

(一)加强隐患排查。

各地市、各部门要认真开展自然灾害风险隐患排查,以中小流域河道、重要城镇低洼区、水库、水电站、淤地坝、尾矿库等防洪重点区域和陕南秦巴山区、关中秦岭北麓、陕北丘陵沟壑区等地质灾害易发区为重点,紧盯涉水涉河旅游区、施工区、学校等人员密集场所和铁路、公路、水利、电力等重要基础设施,确保不留死角。

(二)强化监测预警。

各地市、各部门要密切关注雨情、水情、汛情变化,加强河流、水库水位以及地质灾害隐患点监测监控,强化突发性、灾害性天气引发的洪涝和地质灾害监测预警。科学研判灾害趋势,及时准确发布预警信息,特别是临近预测和准确预报预警。建立群众报告奖励制度,广泛发动群众参与灾害隐患监测和防治,做好群测群防工作。

(三)做好应急值守。

各地市、各部门要加强应急值守,严格实行24小时值班制度和领导带班制度。发生灾情要及时处置并上报,及时开展“防、撤、抢、救”工作,及时转移危险区域群众,抓好灾毁道路、电力、通信、供水等基础设施的抢修抢通工作。

(四)妥善安排受灾群众生活。

对因灾造成当下吃穿住医等生活困难的受灾群众,要及时开展紧急生活救助,确保灾害发生后12小时内受灾群众基本生活得到救助。

无障碍阅读

无障碍阅读 长者模式

长者模式